時間過得很快,我國航發中心/漢翔的產品F-5E/F中正號戰鬥轟炸機出廠、首飛、交機已渡三、四十年了,邇來有許多外界年輕朋友為配合這值得「慶賀」、「紀念」的大日子,均在撰寫有關F-5E/F的新書,並向筆者索取、蒐集相關照片,但經筆者「檢視」這些新書,發現在「航空工業」方面著墨非常少,經筆者詢問及主要原因為有關「工業」部分的資料,照片均非常缺乏,筆者願就已收集之資料加以整理,描述數端,希我廣大讀者們能有一「概念」,了解和分享我們當年航空工業前輩的努力足跡,並比較一下與坊間F-5E/F相關書刊的不同。(基於保密及敏感度,下文有關經費預算價格等則暫不表達,請見諒)。

◎ 緣起

話說民國六十年代,國際局勢迷惘多變,姑息逆流橫行,尤以我國退出聯合國,面對中共企圖武力犯台,當年國防武器,尤以空軍飛機部份幾乎全仗國外(美國),高性能飛機之供售日益困難,為確保復興基地安全,加速航空工業提升空軍戰力,實乃當務之急。

◎ 背景

在航空當局的定義政策之下,我國航空發展係採「研究發展」、及「合作生產」雙軌並行,民國五十八年(1969年)3月1日於台中市西屯成立了空軍航空工業發展中心,PL-1B介壽號初級教練機正積極產,並撥交空軍官校使用,而與美國貝爾公司(BHC,Bell Helicopter Co.)合作生產之UH-1H直升機也正在航發中心介壽一廠展開生產中。

經過空軍及航發中心多位長官的協調談判和積極努力下,終於決定了美國諾斯羅甫公司(NAD,Northrop Aircraft Division)合作生產虎二式(Tiger II)F-5E戰鬥轟炸機。

◎ 簽約

民國六十二年(1973年)2月9日,我國與美國政府正式簽署協議備忘錄(MOU),地點就設在國防部,由參謀賴名湯一級上將代表我國政府簽署,當賴總長簽完MOU後,曾擲筆喟然而歎:「這枝筆好重!」,這是我國航空工業發展史上非常重要的「名言」,與民國三十七年(1948年)空軍官校校長胡偉克至台中第三飛機製造廠試飛我空軍與美國波音公司合作生產之PT-17初教一型機,下機後所說「名言」,可謂相互輝映,其實賴總長之高瞻遠囑,不但可使我國航空工業「躍進」一大步,責任重大,也意識到今後我國空防可能要有一大段時間要以這一型飛機作為主力了。

在所簽MOU中,美方同意提供軍援及信用貸款,而我方則準備配合款。同年5月31日,與美國諾斯羅甫公司簽訂虎安計畫許可協議書,當天由航發中心主任李永炤中將代表我方簽字。

美國諾斯羅甫公司開始提供飛機生產之各種技術資料、人員訓練與勞務,尚有所需工具及飛機器材,此外也透過軍售採購各項航空、地面、支援裝備等;綜觀F-5E/F全案,在雙方所制定之時程不論美商、美軍均能按計畫執行,使整個生產工作順利圓滿。

◎ 虎安計畫

溯自民國六十二年(1973年)初始,全案分別以虎安(Peace Tiger)一號至六號計畫銜接生產,計畫生產飛機與架數如下:

項次 項目 F-5E F-5F

1 虎安一號 100 0

2 虎安二號 20 0

3 虎安三號 42 18

4 虎安四號 11 9

5 虎安五號 39 9

6 虎安六號 30 30

全案:F-5E:242架 F-5F:66架 總數:308架

◎ 首架機出廠、首飛、交機

經過航發中心介壽一廠F-5E/F專案從業官、兵、員、工的辛勤努力,從原來的單純裝配、試飛,漸次作到零件自製,甚而前機身裝配回銷美國,整體技術層次也跟著進步良多…。

民國六十三年(1974年)10月30日,第一架F-5E編號5101號機,在介壽一廠組裝完妥舉行出廠典禮(Roll Out Ceremony),典禮由參謀總長賴名湯一級上將親臨主持,賴總長在致辭中盛讚航發中心與美方工作人員的積極辛勞和努力不懈,對我國和美國而言均屬意義重大;美國駐華大使安克志先生(Mr. Amb. Unger)也致辭表示F-5E的完成,足見中華民國的科技能力和潛能;諾斯羅甫公司總裁葛錫其先生(Mr. Welko Gasich)也表示本計畫能在21個月前決定,21個月後首架機就出廠己打破該公司和其他國家合作生產的記錄,殊堪嘉許;而總司令陳衣凡上將也表示此型機加入空軍行列將可提高空軍戰力,感謝大家的努力。

典禮儀式完畢,F-5E 5101機披掛紅色彩帶,在軍樂伴奏中由棚廠內緩緩拖往停機坪,一時成了媒體寵兒,當晚電子媒體及次日之平面媒體均大幅報導,令人振奮,同時為了慶賀總統蔣公八秩晉八華誕,國防部特核定命名其為「中正」號,以總統之名來命名,實在是航發中心全體員工的最大光榮;當天各界來賓包括陳香梅女士,軍方長官,美國大使館,美軍顧問團等代表共計有110餘位外賓,陣容浩大,盛況空前。

同年12月6日,F-5E 5101號機在空軍清泉崗基地,由航發中心試飛官甯德輝中校親駕首飛成功,起飛後直竄雲霄,忽又俯衝繞著機場四週作快速度空飛行,幾個小轉彎展示該機的優異性能,甯中校的高超飛行技術也展現無遺。

同年12月28日,5101號機正式飛交部隊,成我國軍建軍史上由國人生產的首架超音速噴射機正式在作戰部隊服役,意義非凡。

◎ 飛機自製能量階段

在虎安一至六號計畫中,航發中心共分七個工作階段,分別建立了各個關鍵自製能量,自製率亦由9%逐次循序漸進達47%,特製表如下供大家參考。

項次 項目 能量內容 自製率

1 第一階段 最後裝配及發動機試車、試飛 9 %

2 第二階段 含第一階段及系統安裝、主要裝配 14 %

3 第三階段 含第二階段及結構組裝、前機身次組合 22 %

4 第四階段 含第三階段及前機身製造,特定膠合(金屬與金屬) 30 %

5 第五階段 含第四階段以及蛒巢板膠合件如脊背罩、副翼後綠襟翼方向舵等 33 %

6 第六階段 含第五階段以及機翼結構裝配、蒙皮製造 44 %

7 第七階段 含第六階段及駐落架整流門、機翼零件(如翼助、接頭、長樑等)製造、次組合、減速板裝配 47 %

而這七個工作階段,分別應用時間的飛機架數如下表所示。

項次 項目 時間(民國年) 飛機架數

1 第一階段 64.01 – 64.05 6

2 第二階段 64.05 – 64.10 10

3 第三階段 64.10 – 65.05 24

4 第四階段 65.07 – 67.05 80

5 第五階段 67.05 – 70.06 80

6 第六階段 70.06 – 72.01 67

7 第七階段 72.01 -175.12 41

◎ 虎安計畫派赴諾斯羅甫公司實習

在自製能量籌建的各工作階段中,我國也派人員赴諾斯羅甫公司實習,實習項目共有十一項,包括了業務協調、製造、裝配、生工、生管、品管、飛機設計、工具設計、設備維護、市場合約、試飛。

派赴人員共有120人次,2358週

派赴人員分布則以航發中心為主,另有少數空軍總部及空軍一區部(一指部)人員

◎ 虎安計畫派赴諾斯羅甫公司代表

我方派赴諾斯羅甫公司的代表在民國六十四年(1975年)至民國七十六年(1987年)之間,前後共六位,他們居中協助雙方的協調、談判,彙整計畫的實施,解決派赴實習人員的各項問題及完善的服務。

在他們就任期間不但博得諾斯羅甫公司的肯定,也在當地僑界贏得讚譽,爭取外交獲得友誼。他們六位芳名分別如下:

張明智 中校

劉存才 中校

潘治基 中校

宋亞利 中校

毛曾奇 中校

湯海青 中校

◎ 虎安計畫代製F-5E前機身回銷

在虎安三號計畫起,開始增添了雙座的F-5F生產,以後延伸到虎安後續的幾個計畫直到結束,F-5F的設計較為特殊,美國諾斯羅甫公司原F-5A設計時,亦有雙座的F-5B機設計及製造,但在機身全長定義上是相同的(此點和IDF經國號戰機是同樣的,世界上很多國家的先進戰機亦是如此),而F-5F戰機較F-5E戰機在前機身,則加長了一大截(約1.2公尺),使整個外型顯見不同,因雙方在合約中所需F-5F機前機身,技術獲得和增進則相當有限,因此由當時航發中心主任李永炤中將在一次與諾斯羅甫公司高層會議的場合提出,凡生產一架F-5F機,航發中心逕用諾斯羅甫公司的前機身,但希他們能買回一具航發中心自製的F-5E的前機身,運到美方去裝配在他們出售給別的國家的F-5E飛機上,這個構想諾斯羅甫公司接受了,後來整個虎安計畫在我國共製作了F-5F雙座戰機66架,如此我們產品回銷美方F-5E單座戰機前機身66架,也就是我們也開創了回銷美邦記錄,再次證明我國航空工業技術,已達國際水準。

回銷F-5E前機身應用在虎安計畫數量如下:

虎安三號:18架

虎安四號:9架

虎安五號:9架

虎安六號:30架

◎ 飛機構型:

在航發中心所生產的308架F-5E/F戰機分別有數種構型。

若按技令(T.O)分別則F-5E有E,E1,E2,E3四種,F-5F有F,F1二種。但在AIDC(航發中心)和美國諾斯羅甫公司(NAD,Northrop Aircraft Division)稱呼則為K、C、Ba及「假C」等構型,分別略述如下:

1 K構型

1-1 K構型:(E,E1):初量生產構型

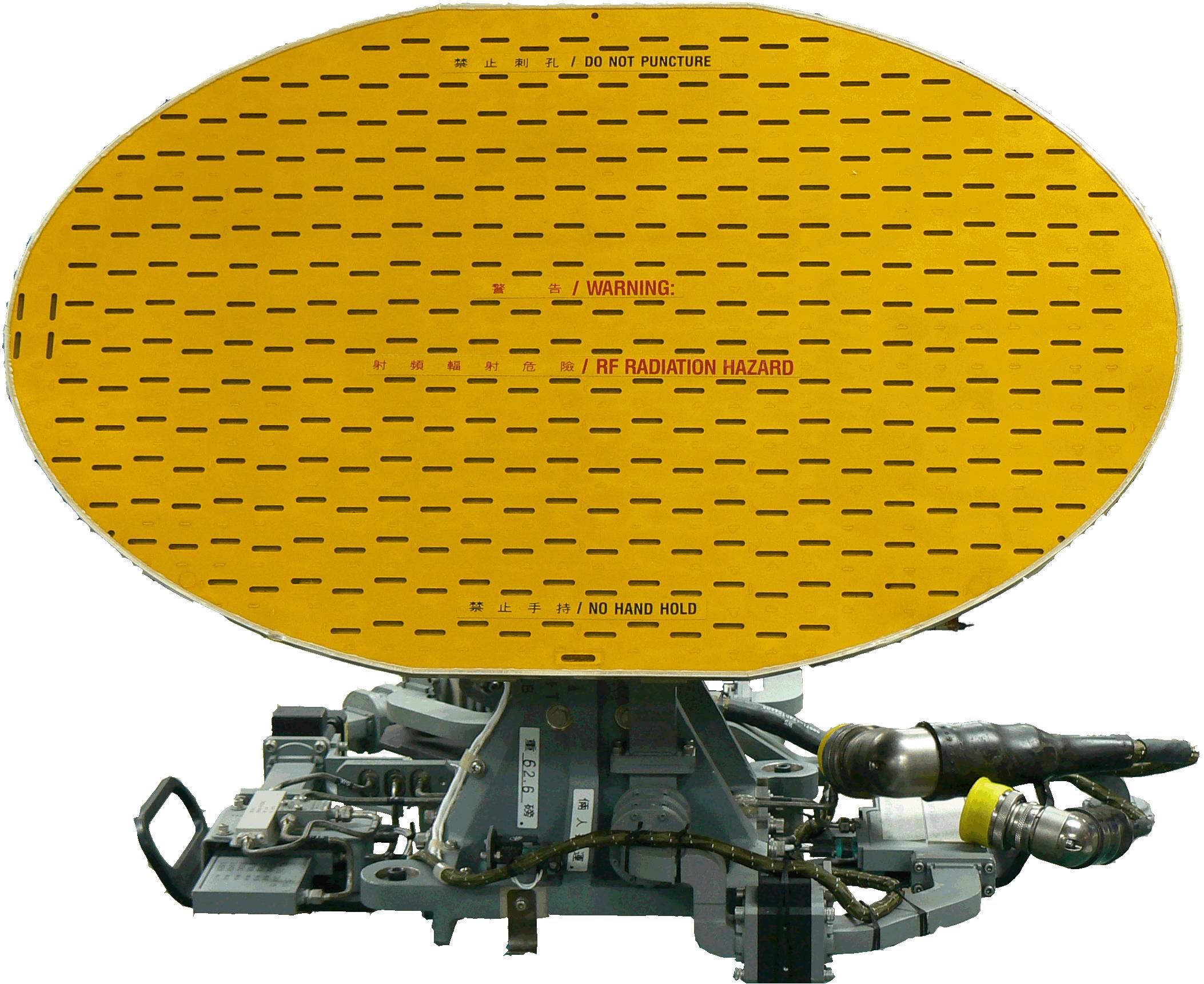

使用AN/APQ-153雷達,攻角指示器置於右側,風檔前有除雨器。

1-2 後來經過Retrofit後,加裝了AN/ALR-46雷達預警器,AN/ALE-40火焰彈、干擾絲散撒器,另風檔前除雨器取消。

2 Ba構型

2-1 Ba構型(E)係以K構型為基礎的改良型,主要為空對地的AGM-65B小牛飛彈(Maverick)所改裝的裝置,在雷達罩後及機尾尾管前兩側各有RWR(雷達預警器)天線罩,主輪艙後的機腹部分加裝了火焰彈、干擾絲散撒器。

3 C構型

3-1 C構型:(E,E1,E2,E3,F,F1)

雷達已換成了AN/APQ-159,雷達罩也更換成為較為扁平狀,俗稱「鯊魚鼻」。其攻角指示器亦由右側改到左側,取消風檔前除雨器,垂直尾翼頂端天線採「橫片」式為明顯特色,另外加裝AN/ALR-46 RWR,AN/ALE-40火焰彈、干擾絲散撒器,具有AGM-65小牛飛彈發射能力。此外在F-5F雙座型機加裝AN/AVO-27雷達標定器,具有導引GBU系列(Poveway II)雷射導引炸彈能力。

4 假C構型:

4-1 假C構型最明顯的特微為機鼻(雷達罩)為K構型,但顏色與C構型相同,基於統一後勤補給,這一型已逐漸汰除封存。

上述乃就我航發中心出廠交機之308架飛機依合約各階段所推出之各不同構型,這在坊間書籍、航空迷、模型迷間曾引發廣泛討論,他們的在飛機識別上非常專精、深入,令人佩服…。

◎ 發動機

F-5E/F戰機所使用的發動機為通用電氣公司(General Electric)產品J85-GE-21B渦輪噴射發動,每架機安裝2具。此型發動機每具軍用推力達1590KG,後燃推力為2270KG,在航發中心全案308架,共用616具發動機,在安裝使用直到交機時,根據資料有下列事件:

- 在計畫最初地面試車時,因技術及經驗不足,有2架共4具發動機發生了FOD(Foreign Objects Damage外物損壞)。

- 另在虎安六號最後階段時,在交機前於空中試飛發生吸進飛鳥,造成一具發動機受損,空軍後來判定為「非人力可抗拒」事件。

◎ 天運演習

由於航發中心當年整體廠區幾乎全在水湳(現漢翔公司之台中廠區)所生產之PL-1A/B介壽號初級教練機、UH-1H直升機、T-CH-1中興號教練機均使用水湳機場跑道,該跑道總長約1600公尺,對於F-5E/F這種噴射戰鬥機則不敷所需,須將該機拖至CCK(清泉崗)基地試飛,但該機製造、裝配全在水湳,幸當年高速公路尚未完成,因此以代號「天運演習」,當有任務時自凌晨起實施交通管制,空軍、警、憲均出動支援將飛機拖至清泉崗基地。筆者當年亦有數次「恭逢其盛」經驗,茲可概略「吹牛」一番;約晚上1130PM,實施任提示(Briefing),1150PM「享受簡易夜點」後開始拖機,飛機自台中(現漢翔公司四號廠房),拖出停機坪,經水湳機場滑行道,到16哨(原台中航空站側門),拖到中清路,配合大批憲、警人員朝大雅方向直趨目的地,過程中當中過清泉崗基地大門(並不進入),一直前進到鐵道兵團(後改成陸戰隊,現為陸軍營區),再往前到方砲部隊門(即今中清路與東大路交口左側往大度山花園公墓,右側之「空指部」營門)進入後直到清泉崗基地#5滑行朝再左邊拖運,最後到達航發中心介壽一廠裝配處外勤工場(現漢翔公司飛航事業處#16廠房),當時該工場主任為高春海中校,到達後部分人搭車返台中,部分人員留守預備次日之試飛,由於身處半夜,有人就地席地而睡,有人使用睡袋,當時不像現今之大雅、沙鹿地已很繁華,整個地區似身處「荒郊」,風砂又大,個個可說「灰頭土臉」、「相顧失笑」,此情此景仍歷歷在目…。

後來,這條「省10號道路」交通日趨頻繁,高速公路又落成,「天運演習」難度增加,加上又發生了機車「撞機」事件,上級已意識到將飛機裝配遷到適當點已刻不容緩了。

航發中心終獲上級核准在清泉崗陽西區開始興建廠房,完成後並將機裝配線遷到新廠房,為陽明營區#1,#2棚廠,(現漢翔公司#17,#18廠房),並在民國七十四年(1985年)6月25日舉行天運演習結案儀式,由中科院副院長兼航發中心主任華錫鈞中將主持,空軍、憲兵、警察單位代表均到場,場面熱烈,當日並將最後一架所拖的飛機置於會場,成為會場焦點,該機之機、序號均按慣例加上「遮貼」,根據筆者資料該架飛機為F-5F,編號5402機;這也是我國航空工業發展史上重要指標之一。

綜觀天運演習起迄時間為民國六十三年(1974年)11月29日到民國七十四年(1985年)6月25日,總共拖機F-5E機242架,F-5F機52架,共計294架,可說是成效優異創造歷史。

◎ 275加崙油箱研製

F-5E/F所使用的外載副油箱共有275加崙及150加崙兩種,尤以275架崙油箱使用較多,需求量大,當時空軍航發中心製造處受到指示,準備研製275架崙油箱,民國六十七年(1978年)5月在介壽一廠製造處成立了製造專題,由處長何定一上校擔任主持人,製造處動員各單位包括機工、白鐵、鍛鑄、處理等均加入協助,並找數位軍官指任專題彙整人,包括有林功泓少校(後高陞調離)、何復華少校、王道基上尉(後退役離職)、李適彰上尉。

275加崙油箱係由美國Sargent Flecture公司製作,專門供應同在南加州的諾斯羅甫公司產製之F-5E/F機上,此專題小組特透過諾斯羅甫公司顧問洽詢油箱資料,並由一位顧問名為Mr. Bob Rowerance提供了一份275加崙油箱的藍圖微縮照片,讓型油箱屬G構型,而此專題小組亦特向後勤司令部申請價撥制式的245加崙油箱兩具解剖研製,但實體構型為H基,發現有近20項零組件與微縮片的G型不同,經專題小組一一將零件解剖分析材料等,再反饋繪製成H型圖,同時在介壽一廠分工製造零件,經介壽一廠當年現有機具設備,終將275加崙研製出來,但對於鼻、尾錐及次段弧狀桶製作及如何順利採圓桶式焊接,仍未完全「順手」;筆者有幸恰於民國六十八年(1979年)3月於諾斯羅甫公司從事F-5E/F之「工具設計」實習,乃由當年駐廠代表潘治基中校帶領筆者專赴Sargent Flecture公司參觀,筆者特別「觀察」和「請教」該公司人員,終經整理彙整出採購三項機具建議案,三項機具分別為「旋壓成形機」、「澎脹成型機」,「自動焊接機」,恰當年航空研究院結構課夏友夷少校由美東轉機LA準備回台,筆者特請其攜回轉呈何定一上校,俟筆者返回後,介壽一廠也順利購置前述三項機具,開始正常研製完成275加崙油箱數具,並經超音速試飛成功,大功告成,後共計製造500具供應空軍使用,空軍亦停止購用美製「原裝」275加崙油箱。

◎ 更換上樑事宜

F-5E/F在空軍服役期間,在維修過程發生一架機身上縱樑產生一處裂紋,影響飛安,後發現在其他使用國家也發生同樣事件,經航發中心派員配合檢修研判原因為原廠設計材料選擇未考量像台灣含鹽份之海洋性氣候,於修護飛機時將表面處理後之保護層予以磨耗,形成了「應力腐蝕」,解決方案為在航發中心成立研究專題,包括中科院一所(航空研究院)及介壽一廠全力配合,採用複合材料修補,經驗證後獲原廠認可,於是航發中心以代號「固強計畫」,將部隊使用之F-5E/F全面檢查上縱樑,發現有裂紋者迅了修補,整個修補獲至成功,此計畫負責人為祝如竹上校及翁慶隆上校,全計畫在民國七十七年(1988年)順利完成,相關負責人員在七十七年(1988年)中科院「自力會議」中,獲頒授勛、獎章。

◎ F-5F機之出廠、首飛

前述已提到虎安計畫在第三號時已將雙座機F-5F下列入,首架F-5F機於民國六十八年(1979年)6月15日出廠,當日未舉行任儀式,並當即飛行交機,首飛試飛官為李心澄中校。

◎ 虎安計畫結案

民國七十五年(1986年)12月9日全案完成,並於航發中心陽明營區#1,#2棚廠舉行,整個儀式分為典禮(有頒勛、致辭)、成果展、酒會,筆者當日為「榮膺」酒會司儀,因此印象深刻,中外來賓百餘位,最後一架機亦擺置會場機號為F-5E 5432號機,特別顯眼,會前就有許多同仁與該機合影留念,會後該機拖出棚廠,並由陳康定中校出赴清泉崗基地升空飛行,郝總長並率員赴棚廠外停機坪歡送,典禮圓滿結束。

◎ Tiger 2000計畫

F-5E/F戰機在使用多年,於民國八十六年(1997年),漢翔公司為F-5E/F機跨入21世紀而與「二代機」併肩作戰的需求,在公司內成立專案作業室以作為性能提升,計畫代號為「Tiger 2000」,原型機為使用F-5E(5308號)號,結構上採用原F-5E機為主,不作大改,發動機亦未改,主要是採用在IDF經國號戰機上已使用成熟的技術及系統件加以修改彙整、測試項目包括GD-53金龍都卜勒脈衝雷達,再搭配「天劍二型」中程主動雷達導引飛彈,可使達「視距外」作戰能力。另外採用MIL-STD-1553 B Data Bus,可以整合全機系統與加強系統擴充潛能。

該機在民國九十年(2001年)完成出廠,機尾專案代號暫漆成「Tiger 2001」,該機經過多重研改及測試後,於民國九十一年(2002年)7月24日於清泉崗基地首飛成功。經空軍人員檢視後,大家咸認為該機是非常好的飛機,性能等亦提升,雖不能稱之為「第二代戰機」,但絕對是「一代半」的好飛機,同時較由美原廠或新加坡或以色列廠家來研改要價廉許多,可惜由於整個國防經費的需求及作戰部署等其他原因,並未採用…。

該機還有一最大特色乃在於其一身的「虎紋」塗裝,相當搶眼亮麗,可謂目前全中華民國最好看的彩繪軍機,搶盡新聞鏡頭,民國九十七年(2008年)3月12日配合植樹節,漢翔公司將該機拖至「漢翔園區管理處」(翔園)進門顯眼處展示,成為當地重要「地標」。

上述所提林林總總乃F-5E/F機在他的「母親」(航發中心/漢翔公司)由「出生」、「成長」、「出嫁」、「回娘家」、「保養」、「化妝」等等的「故事」,每次看到她們均有一股親切感。

但在體上亦出現不少她們的其他消息,如不幸的意外、失事等亦讓我們難過,婉惜;不過筆者亦願提出根據外電報導及航空迷等轉述,其實F-5E/F戰機,在世界上風評非常好,而且就算是現在都還是非常好用、搶手,值得再保修,再使用,甚至可轉售…。

好了,筆都願於此報告二件雖與AIDC無關的「消息」,但相信讀者們會有興趣的「軼事」。

◎ F-5E機改裝成RF-5機

自從RF-104G機除役後,我國空軍在部隊中以隨意亂數方式(Random)選取7架F-5E機改裝,但空軍捨棄漢翔公司而交給新加坡宇航(STAe)公司,曾引起國內譁然後經宇航公司改裝完畢後飛機之機號亦隨之修改(此點在許多航空史研究者觀點是違反慣例的)。

這批我們的女兒F-5E飛機機號分別為5315、5316、5317、5318、5321、5323、5324共7架C構型機改裝後分別改為RF-5E機機號亦改為5501、5502、5503、5504、5505、5506、5507,其實這空軍代號為「虎瞰」計畫的超音速偵照機改裝案,尚有一架F-5E(機號未詳)亦送新加坡,用來抵帳用,亦就是交新加坡宇航8架,完成7架交機。

◎ 震驚的叛逃事件

民國七十年(1981年)8月8日,一架F-5E(5361號機)由空軍401聯隊督察室督考行時由桃園基地叛逃到福州機場落地,許秋麟中尉於附近彈射獲救。另一起為民國七十八年(1989年)2月11日,空軍737聯隊第7大隊44中隊輔導長林賢順中校,駕一架F-5E(5120機)由台東基地叛逃到廣東省豐順縣跳傘機毀人安。

◎ 結語

F-5E/F之虎安計畫,在美國斯羅甫公司稱譽為「典範專案」(Model Program),因其在中美合作雙方無論在時程、品質、價格上甚至整個「氛圍」上均非常融洽、愉快、整體計畫幾近完美、成功。

故總統經國先生來航發中心視導時一再讚許航發中心同仁之技術、智慧及辛勤不懈精神,尤對F-5E/F虎安計畫特別稱譽為我國當年十大建設外之「第十一大建設」、尤其該專案的從業同仁不但如期、如質、如預算達成任務,還經常保持超前一架的進度成果,令人佩服。

F-5E/F專案使航發中心不論在設計、製造均向前邁進了一大步,對爾後之AT-TC-3自強號噴附教練機以及IDF(F-CK-1)經國號戰機的研製、量產均產生正面、積極的助力,對我國航空工業作出了巨大的貢獻。F-5E/F戰機在「二代戰機」成軍之前是我國唯一可靠的空防戰機。

上文實在是看到坊間近期出版許多F-5E/F戰機相關報導,但報導偏重該機的性能及使用情形為主,筆者願以我「航空工業人」站在航空工業實地參與生產F-5E/F機計畫的角度加以報告,雖筆者筆拙但意誠,願大家能參考賜正;回首當年參與該案長官、前輩、同仁們,絕大多數均已退休,目前仍服務於航空工業崗位的已「鳳毛麟角」,但願經驗能傳承,也希大家不可或忘我們那段「曾經參與」的榮耀。

緬懷過去,策勵將來,我國軍用航空工業當不可原地踏步,更應邁進,邁進再邁進!!

◎ 緣起

話說民國六十年代,國際局勢迷惘多變,姑息逆流橫行,尤以我國退出聯合國,面對中共企圖武力犯台,當年國防武器,尤以空軍飛機部份幾乎全仗國外(美國),高性能飛機之供售日益困難,為確保復興基地安全,加速航空工業提升空軍戰力,實乃當務之急。

◎ 背景

在航空當局的定義政策之下,我國航空發展係採「研究發展」、及「合作生產」雙軌並行,民國五十八年(1969年)3月1日於台中市西屯成立了空軍航空工業發展中心,PL-1B介壽號初級教練機正積極產,並撥交空軍官校使用,而與美國貝爾公司(BHC,Bell Helicopter Co.)合作生產之UH-1H直升機也正在航發中心介壽一廠展開生產中。

經過空軍及航發中心多位長官的協調談判和積極努力下,終於決定了美國諾斯羅甫公司(NAD,Northrop Aircraft Division)合作生產虎二式(Tiger II)F-5E戰鬥轟炸機。

◎ 簽約

民國六十二年(1973年)2月9日,我國與美國政府正式簽署協議備忘錄(MOU),地點就設在國防部,由參謀賴名湯一級上將代表我國政府簽署,當賴總長簽完MOU後,曾擲筆喟然而歎:「這枝筆好重!」,這是我國航空工業發展史上非常重要的「名言」,與民國三十七年(1948年)空軍官校校長胡偉克至台中第三飛機製造廠試飛我空軍與美國波音公司合作生產之PT-17初教一型機,下機後所說「名言」,可謂相互輝映,其實賴總長之高瞻遠囑,不但可使我國航空工業「躍進」一大步,責任重大,也意識到今後我國空防可能要有一大段時間要以這一型飛機作為主力了。

在所簽MOU中,美方同意提供軍援及信用貸款,而我方則準備配合款。同年5月31日,與美國諾斯羅甫公司簽訂虎安計畫許可協議書,當天由航發中心主任李永炤中將代表我方簽字。

美國諾斯羅甫公司開始提供飛機生產之各種技術資料、人員訓練與勞務,尚有所需工具及飛機器材,此外也透過軍售採購各項航空、地面、支援裝備等;綜觀F-5E/F全案,在雙方所制定之時程不論美商、美軍均能按計畫執行,使整個生產工作順利圓滿。

◎ 虎安計畫

溯自民國六十二年(1973年)初始,全案分別以虎安(Peace Tiger)一號至六號計畫銜接生產,計畫生產飛機與架數如下:

項次 項目 F-5E F-5F

1 虎安一號 100 0

2 虎安二號 20 0

3 虎安三號 42 18

4 虎安四號 11 9

5 虎安五號 39 9

6 虎安六號 30 30

全案:F-5E:242架 F-5F:66架 總數:308架

◎ 首架機出廠、首飛、交機

經過航發中心介壽一廠F-5E/F專案從業官、兵、員、工的辛勤努力,從原來的單純裝配、試飛,漸次作到零件自製,甚而前機身裝配回銷美國,整體技術層次也跟著進步良多…。

民國六十三年(1974年)10月30日,第一架F-5E編號5101號機,在介壽一廠組裝完妥舉行出廠典禮(Roll Out Ceremony),典禮由參謀總長賴名湯一級上將親臨主持,賴總長在致辭中盛讚航發中心與美方工作人員的積極辛勞和努力不懈,對我國和美國而言均屬意義重大;美國駐華大使安克志先生(Mr. Amb. Unger)也致辭表示F-5E的完成,足見中華民國的科技能力和潛能;諾斯羅甫公司總裁葛錫其先生(Mr. Welko Gasich)也表示本計畫能在21個月前決定,21個月後首架機就出廠己打破該公司和其他國家合作生產的記錄,殊堪嘉許;而總司令陳衣凡上將也表示此型機加入空軍行列將可提高空軍戰力,感謝大家的努力。

典禮儀式完畢,F-5E 5101機披掛紅色彩帶,在軍樂伴奏中由棚廠內緩緩拖往停機坪,一時成了媒體寵兒,當晚電子媒體及次日之平面媒體均大幅報導,令人振奮,同時為了慶賀總統蔣公八秩晉八華誕,國防部特核定命名其為「中正」號,以總統之名來命名,實在是航發中心全體員工的最大光榮;當天各界來賓包括陳香梅女士,軍方長官,美國大使館,美軍顧問團等代表共計有110餘位外賓,陣容浩大,盛況空前。

同年12月6日,F-5E 5101號機在空軍清泉崗基地,由航發中心試飛官甯德輝中校親駕首飛成功,起飛後直竄雲霄,忽又俯衝繞著機場四週作快速度空飛行,幾個小轉彎展示該機的優異性能,甯中校的高超飛行技術也展現無遺。

同年12月28日,5101號機正式飛交部隊,成我國軍建軍史上由國人生產的首架超音速噴射機正式在作戰部隊服役,意義非凡。

◎ 飛機自製能量階段

在虎安一至六號計畫中,航發中心共分七個工作階段,分別建立了各個關鍵自製能量,自製率亦由9%逐次循序漸進達47%,特製表如下供大家參考。

項次 項目 能量內容 自製率

1 第一階段 最後裝配及發動機試車、試飛 9 %

2 第二階段 含第一階段及系統安裝、主要裝配 14 %

3 第三階段 含第二階段及結構組裝、前機身次組合 22 %

4 第四階段 含第三階段及前機身製造,特定膠合(金屬與金屬) 30 %

5 第五階段 含第四階段以及蛒巢板膠合件如脊背罩、副翼後綠襟翼方向舵等 33 %

6 第六階段 含第五階段以及機翼結構裝配、蒙皮製造 44 %

7 第七階段 含第六階段及駐落架整流門、機翼零件(如翼助、接頭、長樑等)製造、次組合、減速板裝配 47 %

而這七個工作階段,分別應用時間的飛機架數如下表所示。

項次 項目 時間(民國年) 飛機架數

1 第一階段 64.01 – 64.05 6

2 第二階段 64.05 – 64.10 10

3 第三階段 64.10 – 65.05 24

4 第四階段 65.07 – 67.05 80

5 第五階段 67.05 – 70.06 80

6 第六階段 70.06 – 72.01 67

7 第七階段 72.01 -175.12 41

◎ 虎安計畫派赴諾斯羅甫公司實習

在自製能量籌建的各工作階段中,我國也派人員赴諾斯羅甫公司實習,實習項目共有十一項,包括了業務協調、製造、裝配、生工、生管、品管、飛機設計、工具設計、設備維護、市場合約、試飛。

派赴人員共有120人次,2358週

派赴人員分布則以航發中心為主,另有少數空軍總部及空軍一區部(一指部)人員

◎ 虎安計畫派赴諾斯羅甫公司代表

我方派赴諾斯羅甫公司的代表在民國六十四年(1975年)至民國七十六年(1987年)之間,前後共六位,他們居中協助雙方的協調、談判,彙整計畫的實施,解決派赴實習人員的各項問題及完善的服務。

在他們就任期間不但博得諾斯羅甫公司的肯定,也在當地僑界贏得讚譽,爭取外交獲得友誼。他們六位芳名分別如下:

張明智 中校

劉存才 中校

潘治基 中校

宋亞利 中校

毛曾奇 中校

湯海青 中校

◎ 虎安計畫代製F-5E前機身回銷

在虎安三號計畫起,開始增添了雙座的F-5F生產,以後延伸到虎安後續的幾個計畫直到結束,F-5F的設計較為特殊,美國諾斯羅甫公司原F-5A設計時,亦有雙座的F-5B機設計及製造,但在機身全長定義上是相同的(此點和IDF經國號戰機是同樣的,世界上很多國家的先進戰機亦是如此),而F-5F戰機較F-5E戰機在前機身,則加長了一大截(約1.2公尺),使整個外型顯見不同,因雙方在合約中所需F-5F機前機身,技術獲得和增進則相當有限,因此由當時航發中心主任李永炤中將在一次與諾斯羅甫公司高層會議的場合提出,凡生產一架F-5F機,航發中心逕用諾斯羅甫公司的前機身,但希他們能買回一具航發中心自製的F-5E的前機身,運到美方去裝配在他們出售給別的國家的F-5E飛機上,這個構想諾斯羅甫公司接受了,後來整個虎安計畫在我國共製作了F-5F雙座戰機66架,如此我們產品回銷美方F-5E單座戰機前機身66架,也就是我們也開創了回銷美邦記錄,再次證明我國航空工業技術,已達國際水準。

回銷F-5E前機身應用在虎安計畫數量如下:

虎安三號:18架

虎安四號:9架

虎安五號:9架

虎安六號:30架

◎ 飛機構型:

在航發中心所生產的308架F-5E/F戰機分別有數種構型。

若按技令(T.O)分別則F-5E有E,E1,E2,E3四種,F-5F有F,F1二種。但在AIDC(航發中心)和美國諾斯羅甫公司(NAD,Northrop Aircraft Division)稱呼則為K、C、Ba及「假C」等構型,分別略述如下:

1 K構型

1-1 K構型:(E,E1):初量生產構型

使用AN/APQ-153雷達,攻角指示器置於右側,風檔前有除雨器。

1-2 後來經過Retrofit後,加裝了AN/ALR-46雷達預警器,AN/ALE-40火焰彈、干擾絲散撒器,另風檔前除雨器取消。

2 Ba構型

2-1 Ba構型(E)係以K構型為基礎的改良型,主要為空對地的AGM-65B小牛飛彈(Maverick)所改裝的裝置,在雷達罩後及機尾尾管前兩側各有RWR(雷達預警器)天線罩,主輪艙後的機腹部分加裝了火焰彈、干擾絲散撒器。

3 C構型

3-1 C構型:(E,E1,E2,E3,F,F1)

雷達已換成了AN/APQ-159,雷達罩也更換成為較為扁平狀,俗稱「鯊魚鼻」。其攻角指示器亦由右側改到左側,取消風檔前除雨器,垂直尾翼頂端天線採「橫片」式為明顯特色,另外加裝AN/ALR-46 RWR,AN/ALE-40火焰彈、干擾絲散撒器,具有AGM-65小牛飛彈發射能力。此外在F-5F雙座型機加裝AN/AVO-27雷達標定器,具有導引GBU系列(Poveway II)雷射導引炸彈能力。

4 假C構型:

4-1 假C構型最明顯的特微為機鼻(雷達罩)為K構型,但顏色與C構型相同,基於統一後勤補給,這一型已逐漸汰除封存。

上述乃就我航發中心出廠交機之308架飛機依合約各階段所推出之各不同構型,這在坊間書籍、航空迷、模型迷間曾引發廣泛討論,他們的在飛機識別上非常專精、深入,令人佩服…。

◎ 發動機

F-5E/F戰機所使用的發動機為通用電氣公司(General Electric)產品J85-GE-21B渦輪噴射發動,每架機安裝2具。此型發動機每具軍用推力達1590KG,後燃推力為2270KG,在航發中心全案308架,共用616具發動機,在安裝使用直到交機時,根據資料有下列事件:

- 在計畫最初地面試車時,因技術及經驗不足,有2架共4具發動機發生了FOD(Foreign Objects Damage外物損壞)。

- 另在虎安六號最後階段時,在交機前於空中試飛發生吸進飛鳥,造成一具發動機受損,空軍後來判定為「非人力可抗拒」事件。

◎ 天運演習

由於航發中心當年整體廠區幾乎全在水湳(現漢翔公司之台中廠區)所生產之PL-1A/B介壽號初級教練機、UH-1H直升機、T-CH-1中興號教練機均使用水湳機場跑道,該跑道總長約1600公尺,對於F-5E/F這種噴射戰鬥機則不敷所需,須將該機拖至CCK(清泉崗)基地試飛,但該機製造、裝配全在水湳,幸當年高速公路尚未完成,因此以代號「天運演習」,當有任務時自凌晨起實施交通管制,空軍、警、憲均出動支援將飛機拖至清泉崗基地。筆者當年亦有數次「恭逢其盛」經驗,茲可概略「吹牛」一番;約晚上1130PM,實施任提示(Briefing),1150PM「享受簡易夜點」後開始拖機,飛機自台中(現漢翔公司四號廠房),拖出停機坪,經水湳機場滑行道,到16哨(原台中航空站側門),拖到中清路,配合大批憲、警人員朝大雅方向直趨目的地,過程中當中過清泉崗基地大門(並不進入),一直前進到鐵道兵團(後改成陸戰隊,現為陸軍營區),再往前到方砲部隊門(即今中清路與東大路交口左側往大度山花園公墓,右側之「空指部」營門)進入後直到清泉崗基地#5滑行朝再左邊拖運,最後到達航發中心介壽一廠裝配處外勤工場(現漢翔公司飛航事業處#16廠房),當時該工場主任為高春海中校,到達後部分人搭車返台中,部分人員留守預備次日之試飛,由於身處半夜,有人就地席地而睡,有人使用睡袋,當時不像現今之大雅、沙鹿地已很繁華,整個地區似身處「荒郊」,風砂又大,個個可說「灰頭土臉」、「相顧失笑」,此情此景仍歷歷在目…。

後來,這條「省10號道路」交通日趨頻繁,高速公路又落成,「天運演習」難度增加,加上又發生了機車「撞機」事件,上級已意識到將飛機裝配遷到適當點已刻不容緩了。

航發中心終獲上級核准在清泉崗陽西區開始興建廠房,完成後並將機裝配線遷到新廠房,為陽明營區#1,#2棚廠,(現漢翔公司#17,#18廠房),並在民國七十四年(1985年)6月25日舉行天運演習結案儀式,由中科院副院長兼航發中心主任華錫鈞中將主持,空軍、憲兵、警察單位代表均到場,場面熱烈,當日並將最後一架所拖的飛機置於會場,成為會場焦點,該機之機、序號均按慣例加上「遮貼」,根據筆者資料該架飛機為F-5F,編號5402機;這也是我國航空工業發展史上重要指標之一。

綜觀天運演習起迄時間為民國六十三年(1974年)11月29日到民國七十四年(1985年)6月25日,總共拖機F-5E機242架,F-5F機52架,共計294架,可說是成效優異創造歷史。

◎ 275加崙油箱研製

F-5E/F所使用的外載副油箱共有275加崙及150加崙兩種,尤以275架崙油箱使用較多,需求量大,當時空軍航發中心製造處受到指示,準備研製275架崙油箱,民國六十七年(1978年)5月在介壽一廠製造處成立了製造專題,由處長何定一上校擔任主持人,製造處動員各單位包括機工、白鐵、鍛鑄、處理等均加入協助,並找數位軍官指任專題彙整人,包括有林功泓少校(後高陞調離)、何復華少校、王道基上尉(後退役離職)、李適彰上尉。

275加崙油箱係由美國Sargent Flecture公司製作,專門供應同在南加州的諾斯羅甫公司產製之F-5E/F機上,此專題小組特透過諾斯羅甫公司顧問洽詢油箱資料,並由一位顧問名為Mr. Bob Rowerance提供了一份275加崙油箱的藍圖微縮照片,讓型油箱屬G構型,而此專題小組亦特向後勤司令部申請價撥制式的245加崙油箱兩具解剖研製,但實體構型為H基,發現有近20項零組件與微縮片的G型不同,經專題小組一一將零件解剖分析材料等,再反饋繪製成H型圖,同時在介壽一廠分工製造零件,經介壽一廠當年現有機具設備,終將275加崙研製出來,但對於鼻、尾錐及次段弧狀桶製作及如何順利採圓桶式焊接,仍未完全「順手」;筆者有幸恰於民國六十八年(1979年)3月於諾斯羅甫公司從事F-5E/F之「工具設計」實習,乃由當年駐廠代表潘治基中校帶領筆者專赴Sargent Flecture公司參觀,筆者特別「觀察」和「請教」該公司人員,終經整理彙整出採購三項機具建議案,三項機具分別為「旋壓成形機」、「澎脹成型機」,「自動焊接機」,恰當年航空研究院結構課夏友夷少校由美東轉機LA準備回台,筆者特請其攜回轉呈何定一上校,俟筆者返回後,介壽一廠也順利購置前述三項機具,開始正常研製完成275加崙油箱數具,並經超音速試飛成功,大功告成,後共計製造500具供應空軍使用,空軍亦停止購用美製「原裝」275加崙油箱。

◎ 更換上樑事宜

F-5E/F在空軍服役期間,在維修過程發生一架機身上縱樑產生一處裂紋,影響飛安,後發現在其他使用國家也發生同樣事件,經航發中心派員配合檢修研判原因為原廠設計材料選擇未考量像台灣含鹽份之海洋性氣候,於修護飛機時將表面處理後之保護層予以磨耗,形成了「應力腐蝕」,解決方案為在航發中心成立研究專題,包括中科院一所(航空研究院)及介壽一廠全力配合,採用複合材料修補,經驗證後獲原廠認可,於是航發中心以代號「固強計畫」,將部隊使用之F-5E/F全面檢查上縱樑,發現有裂紋者迅了修補,整個修補獲至成功,此計畫負責人為祝如竹上校及翁慶隆上校,全計畫在民國七十七年(1988年)順利完成,相關負責人員在七十七年(1988年)中科院「自力會議」中,獲頒授勛、獎章。

◎ F-5F機之出廠、首飛

前述已提到虎安計畫在第三號時已將雙座機F-5F下列入,首架F-5F機於民國六十八年(1979年)6月15日出廠,當日未舉行任儀式,並當即飛行交機,首飛試飛官為李心澄中校。

◎ 虎安計畫結案

民國七十五年(1986年)12月9日全案完成,並於航發中心陽明營區#1,#2棚廠舉行,整個儀式分為典禮(有頒勛、致辭)、成果展、酒會,筆者當日為「榮膺」酒會司儀,因此印象深刻,中外來賓百餘位,最後一架機亦擺置會場機號為F-5E 5432號機,特別顯眼,會前就有許多同仁與該機合影留念,會後該機拖出棚廠,並由陳康定中校出赴清泉崗基地升空飛行,郝總長並率員赴棚廠外停機坪歡送,典禮圓滿結束。

◎ Tiger 2000計畫

F-5E/F戰機在使用多年,於民國八十六年(1997年),漢翔公司為F-5E/F機跨入21世紀而與「二代機」併肩作戰的需求,在公司內成立專案作業室以作為性能提升,計畫代號為「Tiger 2000」,原型機為使用F-5E(5308號)號,結構上採用原F-5E機為主,不作大改,發動機亦未改,主要是採用在IDF經國號戰機上已使用成熟的技術及系統件加以修改彙整、測試項目包括GD-53金龍都卜勒脈衝雷達,再搭配「天劍二型」中程主動雷達導引飛彈,可使達「視距外」作戰能力。另外採用MIL-STD-1553 B Data Bus,可以整合全機系統與加強系統擴充潛能。

該機在民國九十年(2001年)完成出廠,機尾專案代號暫漆成「Tiger 2001」,該機經過多重研改及測試後,於民國九十一年(2002年)7月24日於清泉崗基地首飛成功。經空軍人員檢視後,大家咸認為該機是非常好的飛機,性能等亦提升,雖不能稱之為「第二代戰機」,但絕對是「一代半」的好飛機,同時較由美原廠或新加坡或以色列廠家來研改要價廉許多,可惜由於整個國防經費的需求及作戰部署等其他原因,並未採用…。

該機還有一最大特色乃在於其一身的「虎紋」塗裝,相當搶眼亮麗,可謂目前全中華民國最好看的彩繪軍機,搶盡新聞鏡頭,民國九十七年(2008年)3月12日配合植樹節,漢翔公司將該機拖至「漢翔園區管理處」(翔園)進門顯眼處展示,成為當地重要「地標」。

上述所提林林總總乃F-5E/F機在他的「母親」(航發中心/漢翔公司)由「出生」、「成長」、「出嫁」、「回娘家」、「保養」、「化妝」等等的「故事」,每次看到她們均有一股親切感。

但在體上亦出現不少她們的其他消息,如不幸的意外、失事等亦讓我們難過,婉惜;不過筆者亦願提出根據外電報導及航空迷等轉述,其實F-5E/F戰機,在世界上風評非常好,而且就算是現在都還是非常好用、搶手,值得再保修,再使用,甚至可轉售…。

好了,筆都願於此報告二件雖與AIDC無關的「消息」,但相信讀者們會有興趣的「軼事」。

◎ F-5E機改裝成RF-5機

自從RF-104G機除役後,我國空軍在部隊中以隨意亂數方式(Random)選取7架F-5E機改裝,但空軍捨棄漢翔公司而交給新加坡宇航(STAe)公司,曾引起國內譁然後經宇航公司改裝完畢後飛機之機號亦隨之修改(此點在許多航空史研究者觀點是違反慣例的)。

這批我們的女兒F-5E飛機機號分別為5315、5316、5317、5318、5321、5323、5324共7架C構型機改裝後分別改為RF-5E機機號亦改為5501、5502、5503、5504、5505、5506、5507,其實這空軍代號為「虎瞰」計畫的超音速偵照機改裝案,尚有一架F-5E(機號未詳)亦送新加坡,用來抵帳用,亦就是交新加坡宇航8架,完成7架交機。

◎ 震驚的叛逃事件

民國七十年(1981年)8月8日,一架F-5E(5361號機)由空軍401聯隊督察室督考行時由桃園基地叛逃到福州機場落地,許秋麟中尉於附近彈射獲救。另一起為民國七十八年(1989年)2月11日,空軍737聯隊第7大隊44中隊輔導長林賢順中校,駕一架F-5E(5120機)由台東基地叛逃到廣東省豐順縣跳傘機毀人安。

◎ 結語

F-5E/F之虎安計畫,在美國斯羅甫公司稱譽為「典範專案」(Model Program),因其在中美合作雙方無論在時程、品質、價格上甚至整個「氛圍」上均非常融洽、愉快、整體計畫幾近完美、成功。

故總統經國先生來航發中心視導時一再讚許航發中心同仁之技術、智慧及辛勤不懈精神,尤對F-5E/F虎安計畫特別稱譽為我國當年十大建設外之「第十一大建設」、尤其該專案的從業同仁不但如期、如質、如預算達成任務,還經常保持超前一架的進度成果,令人佩服。

F-5E/F專案使航發中心不論在設計、製造均向前邁進了一大步,對爾後之AT-TC-3自強號噴附教練機以及IDF(F-CK-1)經國號戰機的研製、量產均產生正面、積極的助力,對我國航空工業作出了巨大的貢獻。F-5E/F戰機在「二代戰機」成軍之前是我國唯一可靠的空防戰機。

上文實在是看到坊間近期出版許多F-5E/F戰機相關報導,但報導偏重該機的性能及使用情形為主,筆者願以我「航空工業人」站在航空工業實地參與生產F-5E/F機計畫的角度加以報告,雖筆者筆拙但意誠,願大家能參考賜正;回首當年參與該案長官、前輩、同仁們,絕大多數均已退休,目前仍服務於航空工業崗位的已「鳳毛麟角」,但願經驗能傳承,也希大家不可或忘我們那段「曾經參與」的榮耀。

緬懷過去,策勵將來,我國軍用航空工業當不可原地踏步,更應邁進,邁進再邁進!!

.jpg)