洪貽誠:

大專兵

現任漢翔公司工程處處長

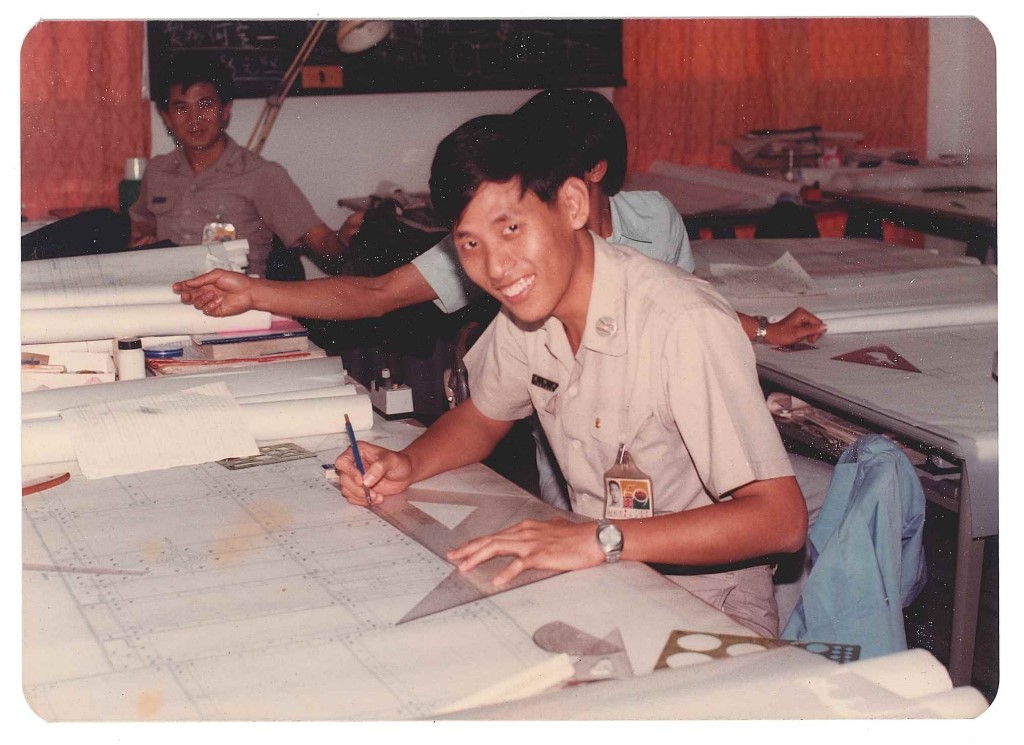

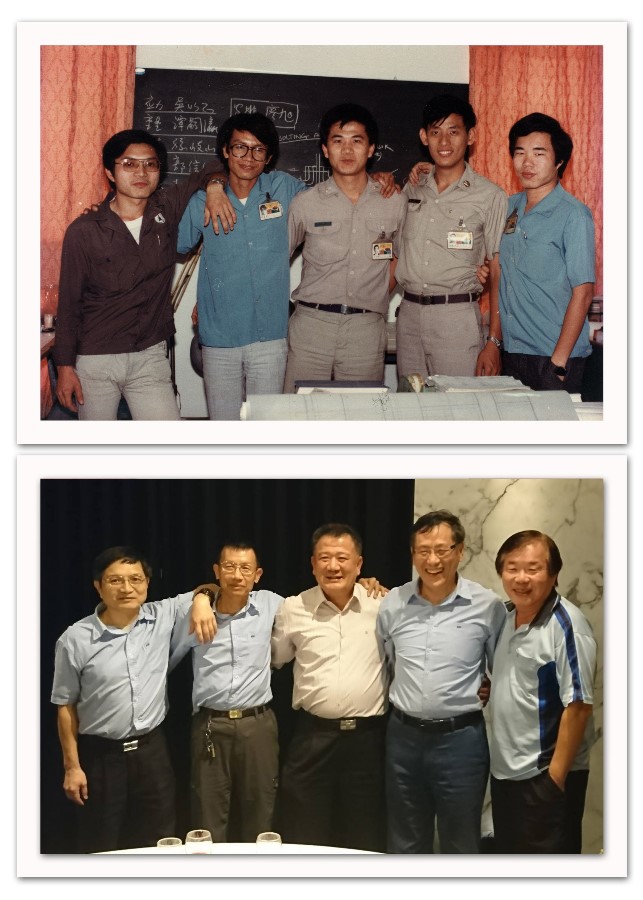

民國67年洪貽誠處長畢業於成大機械系航空組,時值航發中心傾力投入虹翔二號專案(AT-3高級教練機)的研發與生產之際,人才需求相當大,當時的航空研究院院長華錫鈞上校(其後升至上將),提出爭取向設有航空系的淡江、成大、逢甲畢業的役男,投身軍機研製的行列。那時學長也鼓勵,與其考上預官去陸軍,不如直接進入空軍航發中心工作,於是畢後直接入伍服義務役就傻呼呼地成為航發中心的第三屆大專兵,退伍後續留原單位(航空研究院結構設計課前機身小組)轉任科聘,開啟了永不回頭的航太之路,進入航發中心至今四十年如一日,當是真正的航太老兵了。

畢業當時,臺灣幾乎沒有航太產業,師資多非來自業界,教學偏向理論,來到航發中心是從頭學起,他認為學校所學的是扎根教育,將概念性的知識打好基礎,加強邏輯思維的訓練,對未來的工作很重要,進入職場之後仍須持續精進本職學能,每個科系都一樣,新進員工都必須從頭教起,畢竟學校教的與工作上的應用仍有差距。

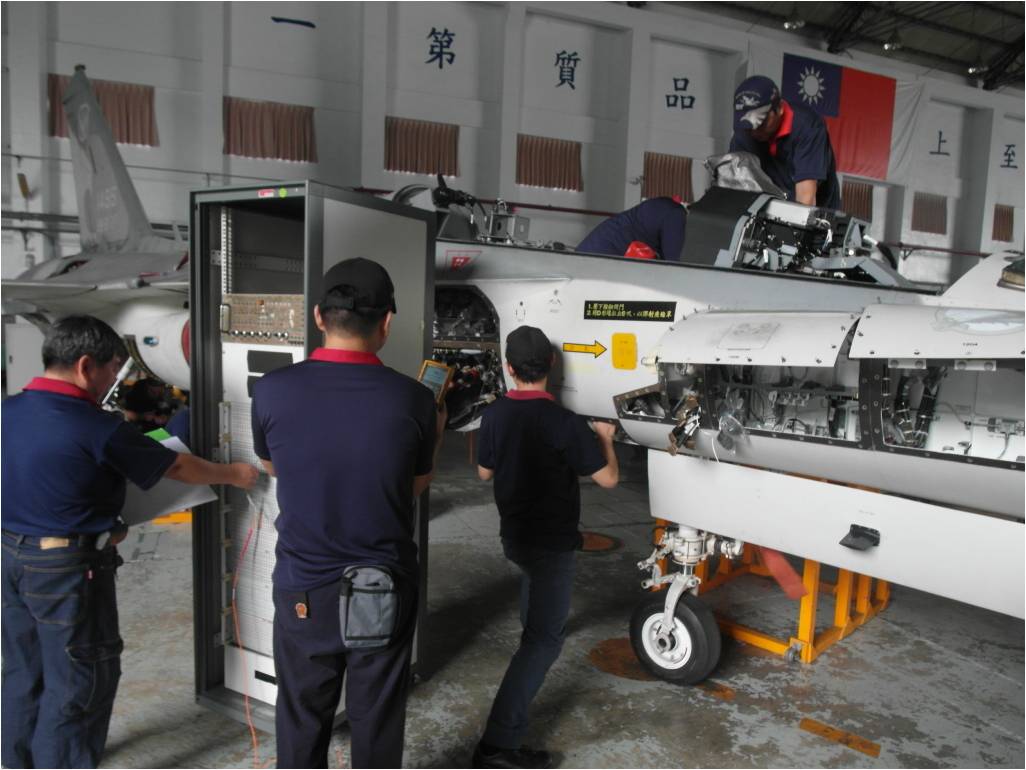

洪處長職涯多都在工程研發領域,從航發到漢翔今(108)年邁入第四十一個年頭,何其幸運地參與了包括AT-3高級教練機、XA-3雷鳴攻擊機、IDF經國號戰機,到今天的新式高級教練機四個大型的研發案,航空系的背景讓他得以結合興趣與工作學以致用。航發中心共生產63架雙座AT-3教練機,以及2架單座的XA-3雷鳴攻擊機,初到航發中心,AT-3教練機的研發已進入尾聲,他的第一個工作是AT-3鼻錐罩及座艙罩弓框的設計,每經過飛機公園便會想起當年與鄧維苓處長埋首座艙罩弓框設計時的情景。

AT-3進入量產後,公司開始思索將AT-3由雙座改成單座具對地攻擊能力的XA-3雷鳴機,修改設計的區段屬於前機身,雷鳴機在外型設計上與AT-3明顯的差異在雙座改為單座,並加了一挺30釐米的機砲,前機身也切掉一段,所以前機身必須從新設計,這個專案則讓洪處長全程參與了從構想到細部設計的完整流程,惜後來空軍另有考量故XA-3雷鳴機未能進入量產,卻也給了航發中心一次練兵的機會,對後續新式戰鬥機研製增加了寶貴的經驗和信心。

洪處長回憶道,IDF經國號戰機的研發幾乎佔整個職業生涯的一半,從次音速到超音速的飛機算是個很大的跨距,案子啟始之前因緣際會調任起落架小組的小組長,當時負責起落架設計,初期完全在摸索,直到民國73年與GD(GeneralDynamics)公司簽約才正式全力啟動,迎向新的挑戰,這是對他個人學習最多,也是成長最多的專案!

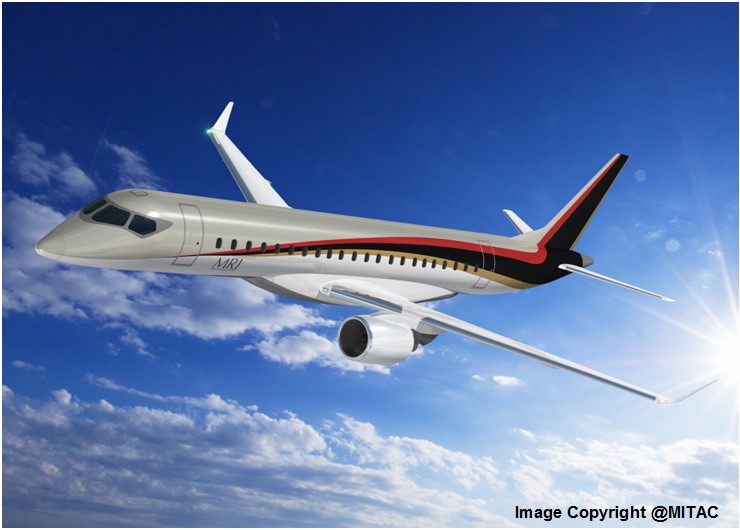

IDF在量產完成後惜未能持續,公司嗅到未來的趨勢引進CATIA,使用這套系統獲航太大廠的認同給予投標的機會,開始將結設、結析、次系統…等專業人力投入民用飛機的S-92直升機、BD-100(現改為CL-350)商務客機及MRJ區間客機的研發,有了與國際接軌的經驗,機體結構設計端的能量得以維持,工程能量並未因業務的變化流失太多,之後接續爭取到翔昇、翔展案(IDF的性能提升),也讓飛科、航電、電氣的專業能延續並精進。

大專兵

現任漢翔公司工程處處長

民國67年洪貽誠處長畢業於成大機械系航空組,時值航發中心傾力投入虹翔二號專案(AT-3高級教練機)的研發與生產之際,人才需求相當大,當時的航空研究院院長華錫鈞上校(其後升至上將),提出爭取向設有航空系的淡江、成大、逢甲畢業的役男,投身軍機研製的行列。那時學長也鼓勵,與其考上預官去陸軍,不如直接進入空軍航發中心工作,於是畢後直接入伍服義務役就傻呼呼地成為航發中心的第三屆大專兵,退伍後續留原單位(航空研究院結構設計課前機身小組)轉任科聘,開啟了永不回頭的航太之路,進入航發中心至今四十年如一日,當是真正的航太老兵了。

畢業當時,臺灣幾乎沒有航太產業,師資多非來自業界,教學偏向理論,來到航發中心是從頭學起,他認為學校所學的是扎根教育,將概念性的知識打好基礎,加強邏輯思維的訓練,對未來的工作很重要,進入職場之後仍須持續精進本職學能,每個科系都一樣,新進員工都必須從頭教起,畢竟學校教的與工作上的應用仍有差距。

洪處長職涯多都在工程研發領域,從航發到漢翔今(108)年邁入第四十一個年頭,何其幸運地參與了包括AT-3高級教練機、XA-3雷鳴攻擊機、IDF經國號戰機,到今天的新式高級教練機四個大型的研發案,航空系的背景讓他得以結合興趣與工作學以致用。航發中心共生產63架雙座AT-3教練機,以及2架單座的XA-3雷鳴攻擊機,初到航發中心,AT-3教練機的研發已進入尾聲,他的第一個工作是AT-3鼻錐罩及座艙罩弓框的設計,每經過飛機公園便會想起當年與鄧維苓處長埋首座艙罩弓框設計時的情景。

AT-3進入量產後,公司開始思索將AT-3由雙座改成單座具對地攻擊能力的XA-3雷鳴機,修改設計的區段屬於前機身,雷鳴機在外型設計上與AT-3明顯的差異在雙座改為單座,並加了一挺30釐米的機砲,前機身也切掉一段,所以前機身必須從新設計,這個專案則讓洪處長全程參與了從構想到細部設計的完整流程,惜後來空軍另有考量故XA-3雷鳴機未能進入量產,卻也給了航發中心一次練兵的機會,對後續新式戰鬥機研製增加了寶貴的經驗和信心。

洪處長回憶道,IDF經國號戰機的研發幾乎佔整個職業生涯的一半,從次音速到超音速的飛機算是個很大的跨距,案子啟始之前因緣際會調任起落架小組的小組長,當時負責起落架設計,初期完全在摸索,直到民國73年與GD(GeneralDynamics)公司簽約才正式全力啟動,迎向新的挑戰,這是對他個人學習最多,也是成長最多的專案!

IDF在量產完成後惜未能持續,公司嗅到未來的趨勢引進CATIA,使用這套系統獲航太大廠的認同給予投標的機會,開始將結設、結析、次系統…等專業人力投入民用飛機的S-92直升機、BD-100(現改為CL-350)商務客機及MRJ區間客機的研發,有了與國際接軌的經驗,機體結構設計端的能量得以維持,工程能量並未因業務的變化流失太多,之後接續爭取到翔昇、翔展案(IDF的性能提升),也讓飛科、航電、電氣的專業能延續並精進。